为响应落实党中央“把科技自立自强作为国家发展战略支撑”的相关部署,助力提升临床医疗机构科技自主创新能力,在国家卫生健康委相关司局的指导下,中国医学论坛报社于2021年12月正式启动“领航计划——助力医学科技创新实现高水平自立自强项目”(下称“领航计划”)。“ECHO-U华声前腺丨跟着国家队学前列腺癌诊疗系列交流项目”是“领航计划”重要的子项目之一,该项目在国家卫生健康委相关司局的指导下,充分发挥中国医学论坛报社的线上平台优势,以国家卫生健康委最新政策为导向,以前列腺癌前沿研究和临床实践为切入点,每场会议均邀请国际和国内知名专家发表真知灼见,深度对话,共论前沿,共谋前列腺癌诊疗高质量发展的进阶路径。

本期会议聚焦于前列腺癌临床和病理学的新进展,特邀解放军总医院张旭院士和华中科技大学同济医学院附属同济医院王少刚教授担任会议主席,华中科技大学同济医学院王志华教授和北京大学第三医院张树栋教授担任篇章主持。同时,会议荣幸邀请到了解放军总医院王保军教授就前列腺癌诊疗最新研究进展作专题报告,杜克大学黄教悌教授围绕前列腺癌的病理学展开深刻阐述;华中科技大学同济医学院附属同济医院杨俊教授、卢宇超教授、杨春光教授、栾阳教授,解放军总医院牛少曦教授,北京大学第三医院陆敏教授、颜野教授、张帆教授齐聚云端,共同研讨前列腺癌诊疗领域的热点话题。现整理会议精粹如下,以飨读者。

会议精粹

主席致辞 领航新程

张旭院士开场致辞

张旭院士在开场致辞中指出,近年来,我国前列腺癌的发病率和诊断率显著上升,这既是人口老龄化与生活方式变迁的必然结果,也是我国医疗技术飞速发展的生动体现。我国在基础医学研究和微创手术技术方面取得的卓越成就,不仅彰显了我国泌尿外科领域的强劲实力,更为全球医学进步贡献了中国智慧。然而,我国前列腺癌早期诊断率与五年生存率仍与国际先进水平存在差距,基层医疗水平亟待提升。本项目肩负着推动我国前列腺癌诊疗水平整体提升、缩小城乡医疗差距的重任,是实现“健康中国2030”战略的关键一步。期待与会同仁携手共进,以创新思维和务实行动,推动我国前列腺癌诊疗事业迈向更高层次,为人类健康事业书写新的篇章。

王少刚教授开场致辞

王少刚教授表示,领航计划作为国家卫健委指导下的战略举措,通过整合资源与人才培养,为我国医学事业注入了强大活力。在前列腺癌领域,“ECHO-U华声前腺丨跟着国家队学前列腺癌诊疗系列交流项目”作为领航计划的重要子项目,为提升我国前列腺癌诊疗水平提供了重要平台。面对我国前列腺癌发病率攀升、诊疗水平区域失衡等现实困境,本次会议特围绕前列腺癌研究、病理机制突破、特殊病理类型的系统治疗方案等前沿议题展开深度研讨,旨在通过学术速递与热点对话,凝聚国内外智慧结晶,破解临床诊疗难题,共享科研成果、共商创新路径,为我国前列腺癌防治事业的跨越式发展贡献学科力量。

王保军教授:

前列腺癌研究进展速递

十大杠杆炒股平台

十大杠杆炒股平台

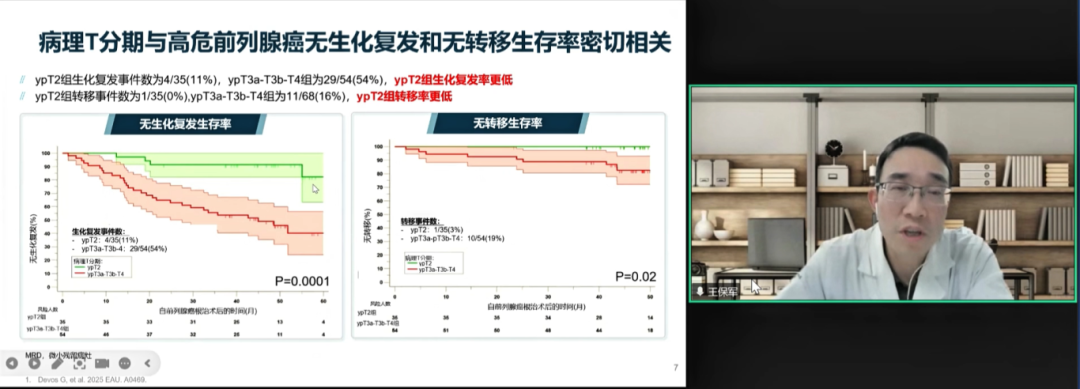

王保军教授分享讲题

王保军教授全面梳理了前列腺癌领域的最新研究进展,为临床实践提供了重要的循证医学依据。局限期前列腺癌治疗方面,术前新辅助治疗是当前的研究热点,其治疗方案呈现多元化发展趋势,涉及多种治疗方案,包括雄激素剥夺治疗(ADT)、化疗和新型内分泌治疗。值得注意的是,目前新辅助治疗的时长尚未有统一标准,临床决策需根据患者个体化特征进行灵活调整。

转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)阶段,ARASENS研究评估了三联治疗方案(ADT+化疗+达罗他胺)的安全性和有效性。结果表明,与传统ADT联合多西他赛方案相比,达罗他胺+ADT+多西他赛三联方案可显著改善mHSPC患者的总生存,且两组出现的治疗相关不良事件发生率相似,体现了良好的安全性特征。北美合作肿瘤学小组(CCTG、SWOG和Aliance)对mHSPC的治疗方案探讨结果显示,针对新发、高瘤负荷mHSPC患者,临床医师更倾向于选择三联强化治疗方案,其中疾病负荷和治疗安全性是决策过程中的关键考量因素。最新版晚期前列腺癌共识大会(APCCC)共识中,超90%的专家投票支持在高瘤负荷mHSPC且身体状况允许化疗的患者中使用ADT+ARPI+多西他赛的三联疗法。可见,三联治疗方案受到越来越多专家的推荐。这一治疗策略的推广,有望进一步延长患者的生存期,改善生活质量。

转移性去势抵抗性前列腺癌(mCRPC)阶段,PARP抑制剂与新型内分泌治疗的联合方案在多项研究中显示出令人振奋的全人群获益趋势。当前,基于分子分型的精准治疗已成为mCRPC治疗的重要发展方向。然而,要实现真正意义上的个体化精准治疗,仍需深入探究前列腺癌的发病机制和病理学特征,为临床决策提供坚实的理论支撑。

热点讨论

专家讨论

杨俊教授、卢宇超教授、杨春光教授、栾阳教授聚焦“前列腺癌术前新辅助治疗”“三联强化治疗的主要考量因素”等核心议题进行了深度思辨与智慧碰撞,全面盘点了前列腺癌国内外前沿治疗理念与本土化实践经验,并对治疗时机把握、方案优化及疗效评估等关键环节达成一致,为我国前列腺癌精准诊疗体系的完善提供了可参考的临床实践范式。

黄教悌教授:

前列腺癌病理学进展

会议精粹

黄教悌教授分享讲题

黄教悌教授以极具警示意义的临床病例为切入点,详细介绍了一例70岁男性患者因无痛性血尿就诊,被误诊为乳头状尿路上皮癌的经过。经过病理学分析,该病例实际上为前列腺导管癌。前列腺导管癌有时会形成前列腺尿道乳头状肿块,易误诊为乳头状尿路上皮癌,临床上需警惕这一表现。这一典型案例充分彰显了精准病理诊断在前列腺癌诊疗决策中的决定性作用。

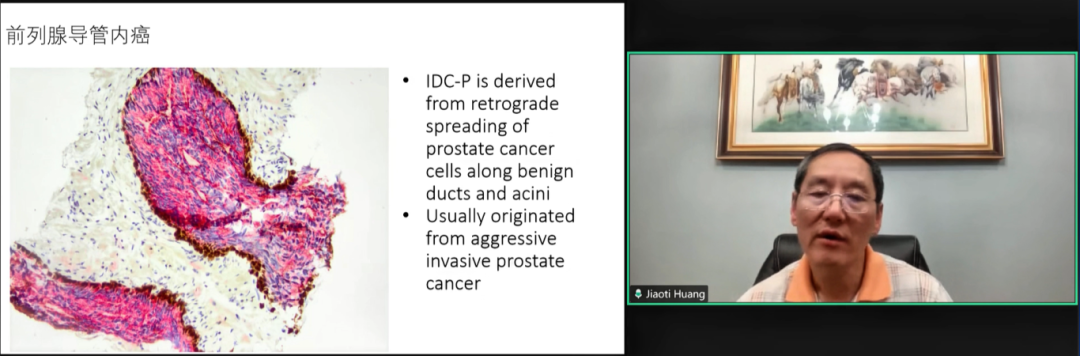

前列腺导管内癌(IDC-P)的病理诊断具有一定的挑战性。IDC-P不仅易被误判为浸润性前列腺癌,且通常与高级别侵袭性癌伴发。特别值得警惕的是,有时,IDC-P可能是前列腺穿刺活检中唯一的阳性发现。对于仅发现IDC-P的患者,推荐进行重复活检以获取更全面的病理学证据,而非贸然采取激进的治疗方案。

针对前列腺癌伴神经内分泌分化的现象,黄教授建议大家进行清晰、精准的诊断。前列腺腺癌本身可能包含神经内分泌细胞,而关键在于区分其是前列腺腺癌还是小细胞癌,因为这两者在治疗与预后上有着天壤之别。尤其是小细胞癌的诊断面临诸多挑战,包括与高级别腺癌的形态学重叠、活检组织小以及免疫组化检测的局限性等,可采取以形态学特征为基础的综合诊断策略来进行区分,以提高诊断的准确性。

最后,黄教授对小细胞癌的认识提出了更深入的理解和思考。他指出,小细胞癌可能需要进一步细分为多种分子亚型,而我们目前尚未完全了解其全貌。目前面临的最大难点和挑战是,多数小细胞癌患者在确诊时已处于晚期,无法进行穿刺或手术,因而难以获取足够的组织用于分类。在目前的临床实践中,黄教授的经验是,如果病理报告显示为混合性肿瘤,通常会告知临床医生小细胞癌的占比。如果患者的PSA水平较高,且穿刺组织中仍有相当比例的腺癌成分,则仍建议继续采用激素治疗,并同时结合化疗。

热点讨论

专家讨论

牛少曦教授、陆敏教授、颜野教授、张帆教授针对"特殊病理类型前列腺癌系统治疗策略选择"及"常见前列腺癌病理诊断难点与临床解决方案"等问题各抒己见,通过临床和病理多学科视角的思维碰撞,不仅系统讨论了当前特殊病理类型前列腺癌诊疗的关键瓶颈,更在个体化治疗方案的制定等方面达成多项共识,为提升我国前列腺癌诊疗水平提供了突破性的理论依据和实践路径。

结语

张树栋教授总结发言

张树栋教授在总结发言中指出,当前前列腺癌研究仍面临着诸多关键科学问题,其高度异质性的生物学特性为临床诊疗带来了重大挑战。随着精准医学时代的到来,我国在前列腺癌领域的认知正在持续深化。本次学术活动内容丰富而详实,与会者们的独到见解为促进我国前列腺癌诊疗水平的提升提供了宝贵契机,将有力推动我国前列腺癌诊疗规范的完善。展望未来,精准的病理诊断是个体化治疗的基础十大杠杆炒股平台,加强多学科协作是提升前列腺癌诊疗水平的关键路径。期待继续与国内外前列腺癌领域的相关专家保持深度交流和合作,共同推动全球前列腺癌诊疗事业的发展。

联丰配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。